ウィローモスは、アクアリウム初心者から上級者まで人気の高い水草ですが、「そのまま沈めるだけで育つのか?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。実は、ウィローモスはそのまま沈めるだけでも十分に育成可能で、簡単に水槽に取り入れられる優れた水草です。この記事では、ウィローモスをそのまま沈めて育てる方法を基本から応用まで詳しく解説し、手軽に美しい水景を作るコツをご紹介しています。ぜひ最後までご覧ください。

この記事でわかること

-

ウィローモスをそのまま沈める育成の基本知識

-

ウィローモスを沈める具体的な手順とコツ

-

枯れやすい原因とその対策方法

-

メダカやエビとの相性と活用アイデア

ウィローモスはそのまま沈めるだけで育つのか?基本知識を解説

ウィローモスは、アクアリウム初心者からベテランまで幅広い人気を誇る水草です。特に「そのまま沈めるだけで育つのか?」という疑問は、多くの人が抱くテーマです。通常、水草はソイルに植えたり、流木に活着させたりすることが多いですが、ウィローモスは少し違った扱いが可能です。

この記事では、ウィローモスをそのまま沈める方法に焦点を当て、基本的な知識を詳しく解説していきます。まずはウィローモスの特性から確認し、続いてそのまま沈めた場合の成長の仕組み、最後に沈める際のメリット・デメリットをまとめていきます。これからウィローモスを育てようとしている方はもちろん、すでに育成中の方にも役立つ内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。

ウィローモスの基本特性と育成環境

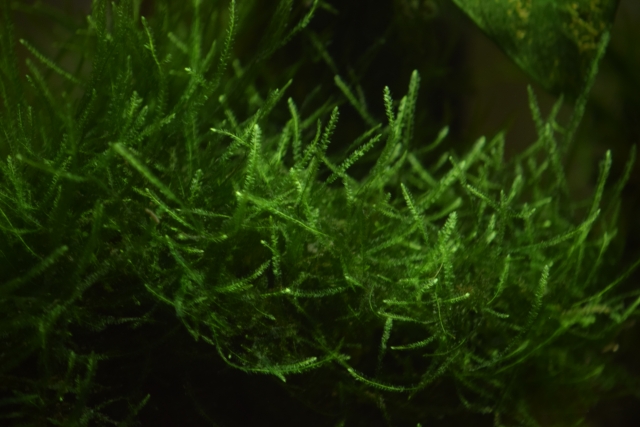

ウィローモスは、アクアリウムの世界で古くから親しまれてきたモス系の水草で、丈夫で育てやすく、初心者から上級者まで幅広く愛用されています。最大の特徴は「活着性」と「適応力の高さ」です。ウィローモスは根を張るタイプの水草ではありません。その代わり、細かい枝状の葉を伸ばしながら、水中の物体に自然に活着する性質を持っています。流木や石、さらにはフィルターなどにも活着することができ、自由度の高いレイアウトを楽しめる点が魅力です。

さらに、ウィローモスは低光量でも生育が可能です。強い光を必要とせず、一般的なLEDライトでも十分に育つため、特別な照明設備を用意する必要がありません。また、CO2添加も必須ではなく、自然光や一般的な照明だけでも維持できることから、初心者でも導入しやすい水草として高い評価を得ています。

水質への適応範囲も広く、pH6.0〜7.5程度のやや中性から弱酸性の水質を好みます。水温は15〜28℃と幅広く、冬場の加温が不要な場合も多いです。熱帯魚、メダカ、エビなどとの相性も良く、特にシュリンプ水槽では産卵や隠れ家としても重宝されています。

これらの特性を踏まえると、ウィローモスは設置の自由度が高く、難しいテクニックを必要とせず、簡単に自然な水景を作り出せる万能な水草と言えるでしょう。特に「そのまま沈めるだけで育つ」という簡便さは、他の水草にはない大きな強みです。

そのまま沈めた場合の成長の仕組み

ウィローモスは「根を張るタイプの水草」ではないため、基本的に土や底床に植える必要はありません。そのまま水中に沈めるだけで、自然に成長を始めることができる数少ない水草のひとつです。その成長の仕組みは「光合成」と「水中養分の吸収」にあります。

ウィローモスは水中で光合成を行い、二酸化炭素と光から栄養を作り出すことで成長します。つまり、底床の栄養を必要とせず、水中に漂っているだけでも光さえ当たれば生き続けることが可能なのです。この特性により、沈めるだけの簡単な育成方法でも問題なく育つというわけです。

ただし、沈める際には「しっかり沈める」ことが重要です。ウィローモスは非常に軽く、完全に沈めずに放置すると水流やエアレーションによって浮かび上がってしまうことがあります。そのため、石や重りを使ってしっかり沈めることが必要です。

沈めた状態では、徐々に水中の栄養分を吸収しながら葉を広げていきます。特に、微量元素(鉄分など)が豊富な水槽では成長が促進され、枝分かれが進みやすくなります。成長速度は光量と水質によって左右されるものの、基本的には少しずつ広がっていき、適度な長さまで伸びたらトリミングを行って増やすことも可能です。

そのまま沈めるだけでも、ウィローモスは光合成の力で酸素を発生させ、水質浄化にも貢献します。沈めた状態のウィローモスを観察していると、気泡を付けていることがありますが、これは光合成が順調に行われているサインです。このように、沈めただけのウィローモスでも、しっかりと自然のサイクルを作り出しながら育っていくのです。

沈める際のメリット・デメリット

ウィローモスをそのまま沈める方法には、非常に多くのメリットがあります。まず最大のメリットは「圧倒的な手軽さ」です。ウィローモスは本来、流木や石に糸で巻き付けて活着させる方法が一般的ですが、巻き付け作業は地味に手間がかかり、初心者には難易度が高く感じられることもあります。しかし、そのまま沈める方法であれば、準備不要で水槽に入れるだけ。これほどシンプルで簡単な育成方法は他にありません。

さらに、自由度の高さも大きなメリットです。レイアウトを固定しないため、ウィローモスの位置を自由に変えられるほか、掃除やメンテナンスの際に簡単に取り出せるのは便利です。加えて、沈めたウィローモスは稚魚やエビの隠れ家としても効果的で、水槽内の生体にとって快適な環境を作ることができます。

ただし、デメリットも存在します。最も大きなデメリットは「見た目の乱れやすさ」です。活着していないため、水流の強い水槽ではウィローモスが移動してしまい、レイアウトが崩れることがあります。また、放置しておくとモスが絡み合い、絡まった部分が枯れるリスクもあります。

さらに、成長が進みすぎると水槽内がモサモサとした印象になり、水草のバランスが悪くなることもあります。このような場合は、こまめにトリミングして形を整えたり、適切な位置に戻す必要があります。また、重りを使って沈めている場合は、底床の砂利に影響を与えないように慎重に配置することが大切です。

このように、ウィローモスをそのまま沈める方法は、手軽さと引き換えに「管理の手間」が多少発生するものの、慣れてしまえば非常に効率的で実用的な方法となります。初心者にはもちろん、上級者にもおすすめできる育成スタイルと言えるでしょう。

ウィローモスをそのまま沈める育成法の実践手順

ウィローモスをそのまま沈めて育てる方法は、実は非常にシンプルで手軽ですが、いくつかのポイントを押さえることでより効率よく美しく育てることができます。ただ沈めるだけと思われがちですが、適切な準備や配置、そして管理の仕方によって、水槽内での見栄えや成長スピードに大きな違いが出てきます。また、便利なアイテムを活用すれば、さらにスムーズにウィローモスの沈める作業を進めることができ、手間を大幅に減らすことが可能です。

この章では、ウィローモスをそのまま沈めるための具体的な手順をわかりやすく解説していきます。初心者の方はもちろん、今まで活着に苦労していた方にもおすすめの方法です。ぜひ参考にして、ウィローモスをより快適に育ててみましょう。

ウィローモスを水槽に沈める準備と注意点

ウィローモスをそのまま沈めるための準備は、非常にシンプルで誰でもすぐに取り組めますが、いくつかの大切な注意点があります。まず、購入してきたウィローモスはそのまま水槽に入れる前に、必ず流水でしっかり洗い流すことが基本です。これは、輸送中に付着したゴミや細かな汚れ、場合によっては害虫やスネールの卵などを取り除くためです。このひと手間を怠ると、あとから水槽内でトラブルが発生するリスクが高まります。

洗浄後は、ウィローモスを数センチ程度の塊にまとめておくと沈めやすくなります。もしウィローモスが細かすぎる場合は、まとめた状態でネットやメッシュバッグに入れるのも効果的です。この状態であれば、沈める際にバラける心配がなく、管理もしやすくなります。

沈める際は、重りとなる石や鉛板を活用するのが一般的です。ウィローモスは非常に軽い水草のため、何も対策をしないと浮かんでしまうことがよくあります。そのため、石にウィローモスを軽く巻き付けて沈めたり、鉛板で挟み込んで重さを加えることで、しっかりと底に沈めることができます。

ここで注意すべき点は、重りを使う際にウィローモスを潰しすぎないことです。強く押さえつけてしまうと、ウィローモスの葉が傷み、成長が遅れたり枯れる原因になります。適度に固定しつつも、自然に広がるスペースを残すことが大切です。

また、沈める場所選びも重要です。ウィローモスは光合成を行う水草なので、水槽の中でもある程度光が届く場所を選ぶことが育成のポイントです。あまりに暗い場所に沈めてしまうと、成長が鈍り、コケの原因にもなるので気を付けましょう。

沈めたウィローモスの管理とメンテナンス

ウィローモスをそのまま沈めた後の管理は、シンプルながらも適切な手入れを行うことで、より健康的に美しく育てることが可能です。まず、最も基本的な管理として定期的なトリミングがあります。ウィローモスは成長スピードが比較的緩やかですが、それでも数週間から数か月でボリュームが増していきます。放置しすぎると水槽内がモサモサとした印象になり、光が届きにくくなることで成長不良や枯れの原因になります。

トリミングの際は、ハサミでウィローモスを2〜3cm程度の長さにカットするのが目安です。あまり短く切りすぎると、光合成ができずに弱ってしまうことがあるため、程よい長さを保つことがポイントです。トリミング後は、切ったモスの破片を必ず取り除くことも忘れてはいけません。モスの破片は水中で腐敗すると水質悪化の原因になるため、網やピンセットを使ってしっかり回収しましょう。

また、沈めたウィローモスの管理では水質の維持も大切です。ウィローモスは比較的幅広い水質に適応しますが、急激な水質変化や汚れた環境では調子を崩しやすくなります。特に、汚泥が多く溜まった底床の近くに沈めている場合は、底床掃除も並行して行うことが推奨されます。水換えも1〜2週間に1回程度行い、水質を安定させましょう。

さらに、光量管理も意識したいポイントです。沈めて育てる場合、光が十分に届かないと成長が止まることがあります。水槽のライトを1日8〜10時間程度点灯させると、光合成が活発になりやすく、成長も安定します。

沈めたウィローモスの状態をよく観察し、茶色く変色している部分がないか、コケが付着していないかも定期的にチェックしましょう。もし問題があれば早めに対処することで、健康的な状態を長く維持できます。

沈める際に役立つ便利アイテム

ウィローモスをそのまま沈める際には、専用の便利アイテムを活用することで、より効率的かつ安全に設置することができます。まず代表的なアイテムがウィローモスマットです。これは、プラスチックのメッシュや金属製のネットにウィローモスを固定した製品で、そのまま沈めるだけで簡単に設置できます。ウィローモスマットはネット状なので、水流を妨げず、ウィローモスが自然に成長するスペースを確保できるのが特長です。

次におすすめなのが、鉛のストリップ重りです。鉛は水中での安定性が高く、ウィローモスをしっかりと固定しやすいのが利点です。ウィローモスを軽く巻き付けて沈めることで、自然な見た目を保ちながら育成できます。ただし、鉛は取り扱いに注意が必要で、長期間水槽内に放置すると水質に影響を与える可能性があるため、定期的に状態をチェックすることが大切です。

さらに、アクア用ネットバッグも便利です。これは、ウィローモスをまとめて入れ、沈めることができる布製やメッシュ製のバッグで、水中でバラけることなくしっかり沈められます。稚魚や小さなエビの隠れ家としても活用でき、掃除や移動の際も簡単に取り出せるのが魅力です。

その他にも、自然石や流木付きのモス付きアイテムも市販されており、これらはレイアウト性にも優れているため、見た目にこだわる方にもおすすめです。こうしたアイテムを活用することで、初心者でも簡単にウィローモスを沈めて楽しむことができるため、積極的に取り入れてみると良いでしょう。

ウィローモスをそのまま沈める際に気を付けたいポイント

ウィローモスはそのまま沈めて育てることができる手軽な水草ですが、より健康的に、そして美しく育てるためには、いくつかの重要なポイントに注意する必要があります。特に、光量や水質の環境を整えることは基本中の基本です。また、ウィローモスが枯れる原因を知っておけば、トラブルを未然に防ぎやすくなります。そして、メダカやエビなどの生体と上手に組み合わせることで、水槽全体のバランスを保ちながら、より自然なレイアウトを楽しむことも可能です。

この章では、ウィローモスをそのまま沈める際に気を付けたい環境づくりのポイントから、枯れ対策、さらには他の生体との相性や活用アイデアまで、実践的な内容を詳しく解説していきます。失敗を防ぎつつ、長く楽しむためのコツをしっかり押さえていきましょう。

光量・水質など環境の整え方

ウィローモスをそのまま沈めて育てる場合、まず最も重要なのが光量と水質の環境を整えることです。ウィローモスは比較的光量の少ない環境でも育つことで知られていますが、あまりに暗い場所では成長が極端に遅くなり、健康的な緑色を保てなくなることがあります。そのため、1日8〜10時間程度の適度なライト照射を行い、しっかりと光合成ができる環境を用意することが大切です。

ライトは特別な高輝度のものを用意する必要はありません。一般的なLEDライトでも十分ですが、水槽のサイズや設置場所に応じて、光が均等に行き渡るよう調整しましょう。特に水槽の隅や奥まった場所にウィローモスを沈める場合は、光が届かないケースが多いため、なるべく中央寄りで育成するのがおすすめです。

次に、水質の管理も欠かせません。ウィローモスはpH6.0〜7.5の中性から弱酸性の水質を好みますが、急激な水質変化には弱いため、定期的な水換えが重要です。1〜2週間に1度、全体の1/3程度の水を交換することで、水質の安定が図れます。

また、水温も意識しておきたいポイントです。ウィローモスは15〜28℃の広い範囲で育ちますが、急激な水温変化は避けるべきです。特に冬場は、急激な温度低下が枯れの原因になることがあるため、必要に応じてヒーターを使用しましょう。

さらに、底床の掃除も忘れずに行いましょう。ウィローモスを沈めている場合、底床の汚れや有機物の蓄積によって水質が悪化しやすくなります。プロホースなどの専用器具を使って定期的に掃除することで、ウィローモスも元気に育ちやすくなります。

ウィローモスが枯れる原因と対処法

ウィローモスは丈夫で育てやすい水草として知られていますが、それでも適切な管理を怠ると枯れることがあります。まず、ウィローモスが枯れる主な原因のひとつは光不足です。光合成を行う水草なので、極端に暗い場所に沈めてしまうと光量が足りず、成長が止まってしまいます。これにより、徐々に茶色く変色し、最終的には枯死することがあります。

次に、水質の悪化も大きな要因です。ウィローモスは多少の水質変化には耐えますが、長期間水換えをせずにいるとアンモニアや硝酸塩が蓄積し、これが枯れの原因になります。また、コケの発生もウィローモスにとっては大敵です。特に藍藻(シアノバクテリア)や黒ひげゴケが付着すると、光を遮られ、成長が妨げられます。

さらに、水温の急変も見逃せません。冬場にヒーターなしで管理していると水温が下がりすぎて枯れることがありますし、夏場は高水温で弱るケースもあります。急激な水温変化を防ぐため、夏はファンや冷却装置、冬はヒーターの導入を検討すると良いでしょう。

枯れたウィローモスの対処法としては、まずは枯れた部分をすぐに取り除くことが基本です。茶色くなった部分はハサミで切り落とし、元気な部分だけを残すことで回復が早まります。同時に、光量を調整し、水質改善のための水換えを行いましょう。

もしコケが付着している場合は、手作業で取り除くほか、オトシンクルスやヤマトヌマエビなどのコケ取り生体を導入するのも効果的です。ただし、これらの生体にも適した水質が必要なので、バランスを取りながら導入するようにしましょう。

メダカ・エビとの相性と活用アイデア

ウィローモスは、メダカやエビと非常に相性が良い水草として知られています。その理由は大きく3つあります。まず1つ目は隠れ家としての役割です。ウィローモスは密度の高い葉を持つため、稚魚やエビの隠れ家として最適です。外敵から身を守るスペースになるほか、稚魚が安心して成長できる環境を作ることができます。

2つ目は産卵床としての活用です。特にメダカは、産卵の際にウィローモスのような細かい葉を好む傾向があります。ウィローモスをそのまま沈めておけば、自然に卵を産み付けてくれるため、繁殖を目指す方にも非常におすすめです。また、卵が葉に付着することで、他の魚に食べられにくくなる効果も期待できます。

3つ目は水質浄化効果です。ウィローモスは光合成によって酸素を供給するだけでなく、余分な栄養分を吸収し、水質浄化にも役立ちます。これは特にエビ飼育において重要で、安定した水質を保つことでエビの健康維持に繋がります。

具体的な活用アイデアとしては、メダカ水槽では底にウィローモスを沈め、自然なレイアウトを楽しみつつ産卵床としても活用する方法が定番です。また、エビ水槽ではウィローモスを沈めて、餌の取り残しをキャッチするスポットとして利用するのもおすすめです。こうすることで、エビがウィローモスの隙間に入り込みながら餌を探す姿を観察でき、見た目にも癒し効果があります。

さらに、ウィローモスは他の水草と組み合わせても相性が良いため、ナナやアヌビアスなどの水草と併用して、自然感のある水景を作るのも良いでしょう。活用方法はアイデア次第で無限に広がるため、自分の水槽スタイルに合わせて工夫してみるのがおすすめです。

まとめ

この記事では、ウィローモスをそのまま沈める方法について、基本的な知識から具体的な育成手順、気を付けたいポイントまで詳しく解説しました。ウィローモスは非常に育てやすく、初心者でも簡単に扱える水草ですが、環境の整え方や管理方法をしっかり押さえることで、より長く健康的に楽しめます。特に、光量・水質の管理やメダカ・エビとの組み合わせ方を工夫することで、より美しい水景を作りながら、生体にとっても快適な環境を実現できます。

この記事のポイントをまとめます。

- ウィローモスはそのまま沈めても育つ手軽な水草

- 活着せず沈めるだけで簡単に管理できる

- 基本特性は高い適応力と光合成による成長

- CO2添加なしでも育成が可能

- 沈めるだけでも自然に広がり、トリミングで増やせる

- ウィローモスマットや鉛重りで安定して沈められる

- 光量・水質の管理が育成成功の鍵

- 枯れる原因は光不足・水質悪化・水温変化など

- メダカ・エビの隠れ家や産卵床に最適

- 水質浄化や酸素供給効果も期待できる

ウィローモスは「そのまま沈める」というシンプルな方法でも、十分に水槽の景観を彩ることができる優秀な水草です。初心者の方でも取り組みやすく、管理の手間も少ないため、忙しい方や気軽にアクアリウムを楽しみたい方にも最適です。ぜひ今回の内容を参考に、ウィローモスを上手に活用し、あなただけの癒しの水景を作ってみてください。