250mlは料理や飲み物でよく出てくる単位ですが、実際にはどれくらいの量かイメージしにくいですよね。

この記事では、250mlをさまざまな身近な物で例えながら、正確な換算方法や使い方をわかりやすく解説します。

250mlとはどのくらいの容量か?

料理やドリンクを作るときに頻繁に登場する「250ml」という単位。

ここではまず、ccやリットルなどの他の単位との関係を確認しながら、その実際の容量をイメージしていきましょう。

また、250mlが実際にどのような重さ・量として感じられるのかを理解することで、料理や飲み物を作る際により正確な感覚を身につけることができます。

250mlは何ccに相当するか?

「ml」と「cc」は実は同じ容量を表す単位です。

つまり、250ml=250cc です。

水の場合は1cc=1gなので、重さに置き換えても250ml=250gとなります。

これは、小さなペットボトルの半分程度、または中サイズのマグカップ1杯分に相当します。

例えば、味噌汁椀に注いだときのたっぷり1杯がほぼ250ml前後で、液体の重さとしても実感しやすい量です。

こうした理解があると、レシピに登場する数字をより直感的に扱えるようになります。

さらに、250mlという単位を「容量」「重さ」「視覚」の3つの側面で理解すると、日常生活での応用が広がります。

たとえば、250mlの牛乳パックや飲料パウチを手に持ったときのずっしり感は、体積と重量が一致しているため覚えやすく、料理で水や出汁を加える際にも感覚的に判断できます。

また、250mlの水を冷凍すると約250gの氷となり、氷の体積が増える様子からも液体と固体の違いを体感できます。

こうした実験的な理解を通して、単なる数値ではなく「生活の中で感じる量」として捉えることができるのです。

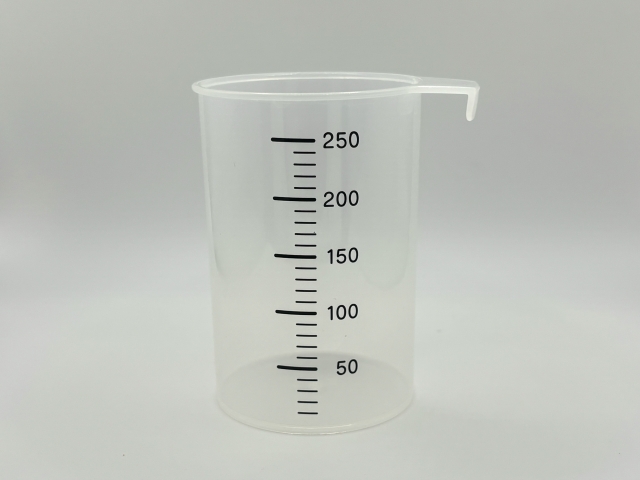

250mlの水分量を実際に測る方法

計量カップで250mlを測ると、だいたい中段のラインあたりになります。

100ml、200mlの目盛りを超え、コップに入れた場合は8分目ほど。

一度実際に計ってみると、感覚的にも覚えやすいでしょう。

さらに、温度によって体積がわずかに変化することもあるため、正確さを求める場合は常温の水で測定するのがおすすめです。

お茶や牛乳など、液体ごとに比重が異なることも理解しておくと便利です。

例えば牛乳250mlは重さで260gほどになり、粘度の高い液体はやや重くなる傾向があります。

ジュースの場合は糖分の影響でさらに数グラム増えます。

このように液体によって微妙に重さが変わることを知っておくと、レシピの再現性が高まります。

また、250mlの水を沸騰させると約1分30秒ほどで気泡が立ち始め、500mlと比較して温度上昇の速さの違いも感じ取ることができます。

このような実験的な観察は、容量を体感的に理解する良い方法です。

250mlを使った計量カップのサイズ比較

一般的な計量カップ(500ml容量)の半分が250mlです。

お料理ではスープ1人前、コーヒー1杯半、味噌汁の1杯程度が250mlの目安となります。

また、紅茶ポット1杯分やインスタントラーメンの規定湯量なども、実はこの250ml前後で設定されている場合が多いです。

このように、250mlは日常のあらゆる場面で登場する標準的な単位として活躍しています。

さらに、プロの料理人はこの量を感覚で把握しており、鍋や器のサイズを見ただけでおおよその250mlを判断できるといわれています。

例えば、炊飯時に水を入れる際、目盛りを見なくても250ml前後を注げる人も多く、慣れによる感覚精度の高さが伺えます。

また、コーヒーメーカーや電気ケトルでもこの250mlが基準容量として設計されていることが多く、まさに生活の”標準スケール”と呼べる単位です。

250mlの実際のビジュアルイメージ

ここでは、身近な容器を使って250mlがどのくらいの量になるのかを視覚的にイメージしてみましょう。

実際の大きさや重さを理解すると、料理や飲み物を準備するときにより正確な感覚が身につきます。

また、写真や動画などで見るよりも、実際に手に取って確認することで、容量の違いが体感的に理解できるようになります。

マグカップでの250mlの目安

一般的なマグカップは約250〜300mlの容量です。

つまり、カップ1杯分=250ml前後 と考えるとわかりやすいですね。

コーヒーや紅茶を入れるとき、カップの8分目程度が250mlに近い量です。

特に、持ち手付きの陶器マグは形状によって見た目が異なりますが、丸みのあるタイプなら口の直径が約8cm、高さが9cmほどでちょうど250ml程度になります。

また、スターバックスのショートサイズ(約240ml)もほぼ同じ容量で、日常的な飲み物の基準として覚えておくと便利です。

さらに、カップに液体を注いだときの音や重さの感覚を意識すると、計量カップがなくてもおおよその量を判断できるようになります。

ペットボトルと250mlの関係

500mlのペットボトル飲料を半分まで飲んだ状態がちょうど250mlです。

コンビニや自販機でよく見るサイズなので、すぐにイメージできます。

また、炭酸飲料などは泡立ちで体積が増えるため、液体そのものの量はやや少なくなります。

透明のペットボトルを使うと液面が見やすく、実際の高さを目で確認しながら覚えるとより正確な感覚がつかめます。

たとえば、500mlボトルの中間ラインにマーカーで印をつけておけば、次回からは視覚的に250mlを素早く把握できます。

このように、ペットボトルを使うと身近なツールとして簡易的な計量器の代わりにもなるのです。

料理における250mlの活用例

スープやだし汁、ホットミルク、ドレッシング作りなどでよく使われます。

また、ホットケーキミックスやカレーのレシピでも「水250ml」などの表記が多く見られます。

さらに、チャーハン2人分の溶き卵に加える出汁や、シチューの牛乳の追加量など、料理の味を調整する際にも基準になるのが250mlです。

お菓子作りでは、ゼリー液やプリン液、パンケーキ生地の水分量としてもよく使われます。

250mlを基準にすると、他の分量(例えば125ml=半分、500ml=倍)も感覚的に把握しやすくなるため、料理全体のバランスを取るのに役立ちます。

250mlを使った飲み物の例

具体的に250mlを使用した飲み物をいくつか紹介します。

この容量は多くの飲料で基準的な量として設定されており、日常生活の中で最も目にする単位の一つです。

家庭でのドリンク準備からレストランでの提供量まで、250mlという数字は味や満足感のバランスを考えるうえでも重要な役割を果たしています。

日本酒の250mlにはどれくらいの重さがあるか?

日本酒の場合も水とほぼ同じ比重なので、約250g です。

1合が180mlなので、250mlは約1.4合分になります。

これは、お猪口約5〜6杯分に相当し、晩酌で楽しむにはちょうどよい分量です。

日本酒の種類によっては香りや濃度が異なるため、250mlを基準に味の濃淡を比較すると違いがより分かりやすくなります。

また、料理酒として使用する場合にもこの量は便利で、煮物や鍋料理では全体の風味を調整するのに適しています。

実際に250mlの日本酒を加えると、4人前の料理にもしっかりとした香りづけができる量になります。

牛乳250mlの具体的な測り方とその用途

コップ1杯の牛乳がだいたい250ml。

朝食やお菓子作りのレシピでよく使われる量です。

プリンやホットケーキに使う場合の標準的な分量とも言えます。

さらに、ラテアートやミルクティーを作る際にも250mlは理想的な量で、泡立てたミルクがちょうどカップいっぱいに広がるサイズです。

また、栄養面ではカルシウム約300mg、たんぱく質約8gを含むため、1日の栄養バランスを整える目安としても最適です。

冷たい牛乳と温めた牛乳の体積変化もほとんどないため、調理でも扱いやすい点が特徴です。

250mlのアルコール飲料と水分の換算

缶チューハイやビールの小瓶1本(250〜350ml)が目安です。

飲み過ぎを防ぐ量としても、250ml単位で考えるとわかりやすいでしょう。

また、ワインではグラス1.5杯程度、カクテルなら1杯弱がこの容量に相当します。

体への影響を考える際にも、この250mlという単位で区切ることで摂取量を管理しやすくなります。

炭酸飲料やジュースでも同様に、250mlは1回の飲みきりサイズとして設計されており、飲み残しが出にくいちょうど良い量です。

そのため、家庭用のグラスやタンブラーも250〜300mlを基準にデザインされているものが多く、見た目のバランスも取りやすい容量といえるでしょう。

250mlの代用品とその特徴

計量カップがないときでも、身近なアイテムで250mlを測ることができます。

この章では、家庭にあるものを使って簡単に目安をつかむ方法を詳しく紹介します。

料理初心者でも失敗しないように、視覚や感覚を頼りにした実践的なヒントを交えています。

紙コップでの250mlの測り方

コンビニなどで使われる一般的な紙コップは約180ml。

そのため、1杯と3分の1ほどで250mlに相当します。

ただし、紙コップの種類によって容量が微妙に異なるため、正確さを求める場合は水を入れて計量カップで確認しておくと安心です。

たとえばコンビニのホットドリンク用カップは約200ml、アイス用カップは230ml程度のことが多く、メーカーによって差があります。

また、持ち帰り用のカップやオフィス用紙コップでは内側に線が入っているものもあり、そのラインまで注ぐとおおよそ250mlになるケースもあります。

軽量な紙コップは熱い飲み物を入れると柔らかくなるため、あふれ防止のために9分目で止めるのが安全です。

スプーンやおたまを使った容量の代用法

大さじ1杯は15ml、小さじ1杯は5mlです。

250mlを測るには、大さじ約17杯が目安になります。

正確に計量したい場合は、スプーンですくう際に表面を水平にするのがポイントです。

さらに、家庭用のおたまは1杯あたり約50〜60mlが一般的なので、おたま4杯強=250mlの計算になります。

スプーンとおたまを組み合わせれば、料理中でもすぐに必要量を見積もることができます。

また、砂糖や小麦粉などの粉類を量る場合は密度が異なるため、同じ250mlでも重さが変わることを覚えておくと便利です。

たとえば小麦粉250mlは約130g、砂糖250mlは約220gほどになります。

ジュースの場合は糖分の影響でさらに数グラム増えます。

このように液体によって微妙に重さが変わることを知っておくと、レシピの再現性が高まります。

また、250mlの水を沸騰させると約1分30秒ほどで気泡が立ち始め、500mlと比較して温度上昇の速さの違いも感じ取ることができます。

このような実験的な観察は、容量を体感的に理解する良い方法です。

240ml対250mlの比較:料理での違い

アメリカ式カップ(1カップ=240ml)と日本式(1カップ=200ml)では少し差がありますが、料理では誤差の範囲。

250mlはアメリカ式カップよりわずかに多い程度です。

ただし、焼き菓子やデザートのように配合バランスが重要なレシピでは、このわずかな差が仕上がりに影響することもあります。

たとえば、ケーキ生地に入れる牛乳を250mlではなく240mlにするだけで、焼き上がりのしっとり感が変化します。

逆にスープや煮込み料理など水分を多く使うメニューでは、10ml程度の差はほとんど問題になりません。

計量カップがないときは「ペットボトルの半分」や「マグカップ8分目」を基準にするなど、柔軟に対応しても十分実用的です。

このように、250mlという単位は多少の誤差があっても使いやすく、料理初心者から上級者まで幅広く活用できる便利な基準なのです。

250mlに関するよくある質問(FAQ)

最後に、250mlに関してよくある疑問をまとめました。

ここでは、単位換算だけでなく、日常生活での使い方やイメージの掴み方も一緒に紹介します。

「料理中にパッと判断したい」「身近なもので確認したい」といった疑問に答える実践的なヒントも含めています。

250mlは何リットルですか?

250ml=0.25リットル(1/4リットル) です。

つまり、1リットルの牛乳パックの4分の1の量になります。

もう少しイメージすると、500mlペットボトルの半分、または缶ジュース1本(350ml)より少し少ない程度。

お茶碗に入れると8分目くらいの量で、飲み物としても料理用としても使いやすい基準です。

海外では「カップ1杯=240ml」が目安となっているため、250mlはグローバルに見ても非常に近い標準容量といえます。

つまり、日本だけでなく世界中で”1杯分の目安”として扱われている量なのです。

250mlの容量を知るための便利な方法

ペットボトル半分やマグカップ1杯を基準にすれば、感覚的に覚えやすいです。

料理をするときに目分量でもおおよその判断がつくでしょう。

さらに、スマートフォンの計量アプリやデジタルスケールを使うと、正確に250mlを測定できます。

アプリによってはカメラでカップの高さを検知しておおよその体積を表示してくれるものもあり、便利な時代になっています。

また、計量カップが手元にない場合は、500mlのペットボトルを半分まで注ぐことで簡単に250mlを作り出せます。

この方法はアウトドアやキャンプ、災害時の水分計量にも応用できるため、覚えておくと便利です。

250mlの液体を思い浮かべるための具体例

- コーヒー1杯(レギュラーカップサイズ)

- 味噌汁1杯(一般的なお椀1杯分)

- ペットボトル半分(500mlの中間ライン)

- 牛乳コップ1杯(朝食時にぴったり)

- 紅茶ポット約1回分

- スープマグ1杯弱

- お酒の1.4合分

これらがすべておおよそ250mlに相当します。

このように具体的な場面を思い浮かべることで、数値だけでなく”量の感覚”として250mlを理解できるようになります。

まとめ

このように、250mlは私たちの生活の中で非常に身近な容量です。

飲み物や料理、計量の目安として覚えておくと、日常生活で役立つ場面がたくさんあります。

たとえば、料理のレシピで「水250ml」と書かれているとき、すぐにどれくらいの量か想像できるようになると、調理のスピードと正確さが格段に上がります。

また、コーヒーや紅茶を入れる際、マグカップの8分目を基準に考えればおおよそ250mlになるため、感覚的に分量を調整できるようになります。

さらに、250mlは健康管理や栄養バランスを考える上でも便利な単位です。

1日に必要な水分量を計算するとき、コップ1杯=250mlで数えると分かりやすく、1リットルなら4杯、2リットルなら8杯という形で把握できます。

このように具体的な量を基準にすれば、無理なく水分補給の習慣をつけることも可能です。

また、250mlは海外でも一般的に使われる基準容量のひとつで、カップやグラスのサイズ設計にも取り入れられています。

つまり、世界中どこでも「1杯分の標準」として通用する、普遍的な単位なのです。

250mlという身近な量を理解しておくことで、料理やドリンク作りの効率が上がるだけでなく、暮らし全体の”感覚的な正確さ”も高まっていくでしょう。